Mimmo Ferraro

000 Provincia di Ancona-Introduzione

Raccolte tra il 1974 e il 1982, le registrazioni sono state realizzate nei comuni di Ostra Vetere, Filottrano –nella frazione di Ciaramella di Fabriano- e Torri di Murazzano e documentano un repertorio vario di canti e forme monostrofiche. In particolare canzoni sociali e di protesta nel repertorio di Ercole Del Busti, soprattutto in chiave antimilitarista e di opposizione politica al potere democristiano, alle quali l’informatore unisce anche un più ristretto numero di canzoni satiriche e da osteria.

Stornelli, soprattutto a saltarello e a serenata, accompagnati all’organetto e alla fisarmonica, nelle registrazioni raccolte con Remo Boldrini, Orlando Clementi e Sebastiano Longoni, con un discreto numero di canti di questua, soprattutto pasquelle e maggi, storie e contrasti in ottava rima, canti narrativi epico-lirici e arie di cantastorie e un più ristretto numero di preghiere, orazioni sacre, filastrocche e ninne nanne.

00 Fondo Pietrucci

Iniziata nel 1968 e svolta, in forma più sistematica, dal 1976 al 2000, la ricerca sul campo di Gastone Pietrucci si è da subito orientata verso le forme più rilevanti dell’espressività popolare nelle Marche, privilegiando in particolare i gruppi spontanei di canti rituali di questua, dalla Pasquella al Cantamaggio, la tradizione della filanda e gli ultimi cantastorie marchigiani. La ricerca si è concentrata in particolare nell’anconetano (Monsano, Jesi, Chiaravalle, Arcevia, Fabriano, Polverigi, Montecarotto, Ripe, Filottrano, Santa Maria Nuova, Ancona, Mergo, Monte San Vito, Montemarciano, Staffolo, Belvedere O., Cupramontana, Numana, Camerano, Castelplanio, Collegiglioni di Fabriano, Rosora, Monteroberto, San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Sirolo ), nel maceratese (Petriolo e Corridonia, Apiro, Appignano, Macerata), con più circoscritte incursioni nella provincia di Ascoli Piceno (Montegiorgio).

Il fondo si sviluppa per quasi 300 ore di registrazioni, sulle quali sono state avviate le preliminari azioni di riversamento conservativo.

000 Rita Lignini-Introduzione

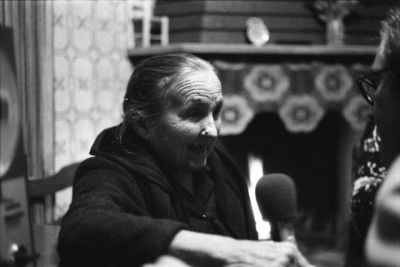

Pasqualina Lignini, nata a Cessapalombo (MC) nel 1912, ha svolto l’attività di contadina insieme con il marito (è vedova nel momento delle registrazioni) nei comuni maceratesi di Cessapalombo, Urbisaglia, Sarnano, Camporotondo di Fiastrone.

Tutte le registrazioni sono state effettuate nel comune di Macerata, nella frazione di Vallebona. Il repertorio di Rita Lignini è composto in larga misura da una serie di stornelli, sia di corteggiamento sia nelle forme a discanto usualmente eseguite come accompagnamento al lavoro e che nell’uso locale vengono denominate con il nome di batoccu. La raccolta comprende una serie di canti narrativi epico-lirici e di particolare pregio risulta una variante della Storia di Rinaldo che nell’esecuzione della Lignini acquista la peculiarità della trasposizione del testo sull’aria dello stornello alla romana. Sono presenti un numero più esiguo di orazione sacre, filastrocche e canzoni per l’infanzia.

000 Provincia di Ascoli Piceno-Introduzione

Le registrazioni, realizzate nell’agosto del 1972 a Porto d’Ascoli, documentano un repertorio vario di canti e forme monostrofiche: oltre ad alcuni stornelli, parodie e canzoni leggere, canti della leva militare e canti narrativi.

Le testimoni della tradizione coinvolte nelle registrazioni sono Rosaria Franchi e un gruppo di donne, di cui non si conoscono le generalità, registrate durante un momento conviviale. Il repertorio di Rosaria Franchi si incentra su una serie di canti della leva militare, mentre la proposta delle altre informatrici si presenta più varia e comprende – oltre a una serie di canti narrativi tradizionali diffusi su tutto il territorio nazionale - un insieme di forme monostrofiche, canzoni leggere e da osteria.

000 Provincia di Pesaro e Urbino-Introduzione

Le registrazioni sono state realizzate nei comuni di Cagli – e nelle sue frazioni di Acqualagna, Acquaviva, Foci, Pianello, Secchiano – Fossombrone e Cantiano. Gli informatori coinvolti nelle registrazioni sono Rosa Baldarelli, Bruno Baldeschi, Ines Bordoni, Tea Borganzoni, Giovanna Carnali, Orlando Cassettari, Albano Faraoni, Bruna Faraoni, Maria Lucarelli Fagiani, Venantina Galletti, Domenica Grilli, Fabiana Grilli, Raffaele Guiducci, Tullio Fati, Lino Paolini, Ulderica Piermattei, Rosa Silvestrini, Giovanna Trufelli, Nerina Trufelli, i componenti dell’esemble a plettro Amici della musica di Fossombrone (Averardo Pistacchi, mandolino ad arpa, Alfio Righi, mandolino, Astero Ortensi, prima mandola, Rino Paoletti, mandolino, Eolo Ferretti, chitarra), la banda comunale Città di Cagli e altri non identificati.

La raccolta, di gran lunga la più estesa del fondo Toccaceli, copre pressoché tutti i generi e le forme esecutive più rappresentativi delle musiche di tradizione orale della regione, sia per i brani e le forme strumentali – le questue, i canti narrativi e le altre varie tipologie di canzone, le forme monostrofiche e i recitativi, il ballo – sia per gli argomenti testuali – devozionale, satirico, protestatario e sociale, licenzioso o lavorativo.

Ad attestazione anche delle significative sovrapposizioni, incrostazioni e contaminazioni che si sono determinate sul corpo della tradizione orale, non mancano materiali di altro genere, come la performance di una banda musicale, la riproposta di brani tradizionali, strumentali o per voce e strumento, e altre canzoni d’autore eseguite da un ensemble per strumenti a plettro.

Si segnalano la registrazione ambientale dell’intero rito de La Turba di Cantiano – una rappresentazione della Passione di origine medievale – e una notevole raccolta di interviste e canti delle lavoratrici di filanda.

000 Provincia di Macerata-Introduzione

Le registrazioni sono state realizzate nei comuni di Recanati, Treia, Macerata e Montefano con un gruppo composito di esecutori - Giovanni Bravi, Rolando Fiorani, Giovanni Ginobili, Augusto Marasca, Pasquale Paccamiccio, Costantino Principi, Carlo Rubiconi e altri non identificati - che hanno consentito di documentare un repertorio vario di canti e forme monostrofiche.

Le registrazioni sono state realizzate nei comuni di Recanati, Treia, Macerata e Montefano con un gruppo composito di esecutori - Giovanni Bravi, Rolando Fiorani, Giovanni Ginobili, Augusto Marasca, Pasquale Paccamiccio, Costantino Principi, Carlo Rubiconi e altri non identificati - che hanno consentito di documentare un repertorio vario di canti e forme monostrofiche.

La raccolta si caratterizza per una presenza ampia di canti di questua tra cui pasquelle e Passioni con esecuzioni sia vocali sia con l’accompagnamento dell’organetto o della fisarmonica. Oltre ai canti per la questua, numerosi canti di satira e da osteria e stornelli saltarello, a serenata e sull’aria romana, anch’essi eseguiti con e senza accompagnamento strumentale, e un più ristretto numero di canti narrativi epico-lirici e su aria di cantastorie.

Uno dei nastri contiene un’intervista a Giovanni Ginobili, insegnante di musica, erudito locale e per lungo tempo ricercatore in ambito demologico, musicologico e filologico sia in Albania sia nelle Marche, che racconta la storia e l’evoluzione della sua ricerca e del suo interesse verso i repertori musicali di tradizione orale della sua regione.

000 Famiglia Sabatinelli-Introduzione

Francesco Sabatinelli - detto Checco - e Maria Sabatinelli , nati rispettivamente nel 1907 e nel 1909 a Montefano (MC), hanno svolto l’attività lavorativa di contadini, condividendo la passione per canti e musiche di tradizione: Francesco è un virtuoso del tamburello, che alla più consueta tecnica esecutiva a percussione ne alterna un’altra meno usuale a sfregamento, volta a riprodurre il suono di un tamburo a frizione; Maria è invece particolarmente versata per il canto. In molti dei brani, sia quelli puramente strumentali sia quelli di accompagnamento al canto, compare anche l’organetto o la fisarmonica di Armando Stortoni o di Giuseppe Barbini.

Francesco Sabatinelli - detto Checco - e Maria Sabatinelli , nati rispettivamente nel 1907 e nel 1909 a Montefano (MC), hanno svolto l’attività lavorativa di contadini, condividendo la passione per canti e musiche di tradizione: Francesco è un virtuoso del tamburello, che alla più consueta tecnica esecutiva a percussione ne alterna un’altra meno usuale a sfregamento, volta a riprodurre il suono di un tamburo a frizione; Maria è invece particolarmente versata per il canto. In molti dei brani, sia quelli puramente strumentali sia quelli di accompagnamento al canto, compare anche l’organetto o la fisarmonica di Armando Stortoni o di Giuseppe Barbini.

Il repertorio strumentale della raccolta si compone essenzialmente di saltarelli, anche nella variante che nell’uso locale viene denominata castellana, e arie tradizionalmente usate per il ballo. Un’ampia serie di documenti è costituita da quelle forme in cui la musica accompagna il canto: stornelli (sia a saltarello sia per il lavoro, eseguiti a dispetto o a discanto, bitoccu o buciarone nell’uso locale) e canti di questua (pasquelle e passioni). Il repertorio vocale di Maria Sabatinelli comprende canti narrativi epico lirici e su aria di cantastorie. Completano la raccolta un discreto numero di filastrocche, proverbi, aneddoti e preghiere, con alcuni brani del repertorio devozionale.

000 Enrico Tassi-Introduzione

Registrazioni raccolte con Enrico Tassi, muratore, tra il 1975 e il 1977. Enrico Tassi, nato a Cingoli (MC) nel 1912, ha svolto le attività di muratore ed è in pensione nel momento in cui viene registrato.

Le registrazioni sono state effettuate nelle frazioni Bitontano e Piancavallino di Cingoli. Enrico Tassi canta e si accompagna in alcune occasioni suonando il tamburello o cembalo, come nell’uso locale viene denominato il tamburo a sonagli, assieme ad altri amici e familiari: Francesco Marasca, Paolo Ippolito, Maria Giovanna Santamarianova, Gino Vincenzetti (voce), Mario Canuti (organetto e fisarmonica) e Attilio Bellagamba (tamburello).

Il repertorio della raccolta riguarda soprattutto quelle forme tradizionali che prevedono un accompagnamento strumentale, in particolare organetto (o fisarmonica) e tamburello, con numerosi canti per la questua (pasquelle e passioni) e stornell (a saltarello e a serenata), e una più esigua ma significativa serie di canti narrativi su aria di cantastorie, proverbi, filastrocche, canzoni satiriche e da osteria e un ancor più ristretto gruppo di canti e orazioni a carattere sacro e devozionale.

000 Caterina e Iole Agostini-Introduzione

Caterina e Iole Agostini sono rispettivamente la nonna e la madre di Dario Toccaceli.

Le registrazioni sono state effettuate nel comune di Cagli (PU) – nella frazione di Acquaviva di Cagli – e a Roma. Il repertorio delle Agostini si compone principalmente di canti narrativi e storie in ottava rima. Tra i canti narrativi si alternano canti della tradizione classica, con brani diffusi su tutto il territorio nazionale, a canti su aria di cantastorie che nell’uso regionale vengono denominati fatti. Tra le storie in ottava rima si apprezza la presenza di un’esecuzione completa della Pia de Tolomei. Canzoni per l’infanzia, ninne nanne, filastrocche e stornelli sull’aria romana completano la raccolta.

000 Angelo Ianni e Argentina Zappacosta-Introduzione

Angelo Ianni nato nel 1930 a Roccafluvione (AP) da famiglia di origine contadina, ha lavorato come contadino e minatore in Belgio in diversi periodi, tra il 1952 e il 1968. Nella zona carbonifera di Gand incontra e poi sposa Argentina Zappacosta, nata a Fara Fillorum Petri (CH) nel 1933, emigrata a sua volta con la propria famiglia.

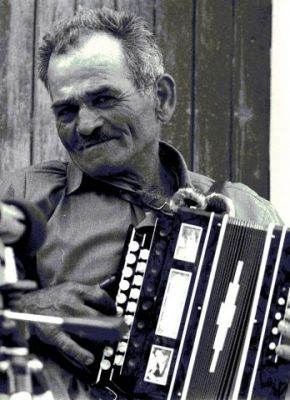

Le registrazioni sono state effettuate nella frazione Vallicella del comune di Roccafluvione (AP): Angelo, che ha appreso l’uso dell’organetto a due bassi da alcuni anziani suonatori, esegue brani strumentali, in particolare alcune varianti del saltarello tradizionale e arie per il ballo, mentre Argentina si offre per lo più nell’esecuzione con sola voce di canti narrativi epico-lirici, incontrandosi con il marito in quei brani in cui al canto si affianca l’accompagnamento musicale.

La raccolta si compone per la maggior parte di brani cantati e accompagnati all’organetto con una prevalenza per la forma dello stornello a saltarello su temi vari (stornelli di corteggiamento, a dispetto o sul lavoro). Di particolare interesse è l’unione di forme e repertori diversi, determinata dalla diversa origine dei due esecutori, marchigiana per l’uomo e abruzzese per la donna: vicini all’area chietina risultano i brani per la Partenza della sposa¸ una serenata a ballo comunemente eseguita nelle vigilie nuziali in molte aree dell’Italia mediana, e i brani per la questua e per le orazioni sacre legate al culto di Sant’Antonio Abate. Completano la raccolta alcune interviste in cui entrambi gli informatori raccontano vari aspetti demologici delle zone di provenienza e le proprie esperienze come contadini ed emigranti e, nel caso di Angelo Ianni, anche come musicista.